- 縦書き

- 小

- 中

- 大

- 明朝

- ゴシ

「ん?ここは……?」

どこかへいっていた意識が戻り、トウマは目を開けた。そこは不自然に真っ白な空間で、目の前には扉がある。

こんなところにいる心当たりはなく、ドッキリか何かとしか思えない。

「ん……?」

「えっ、ハル!?」

右側から聞こえる馴染みのある声にびっくりして大きな声が出た。悠もまた、失っていた意識を取り戻したようだ。トウマが大丈夫か?と声をかけながら周りを見渡すと、同じように巳波と虎於もいて目を覚まし始めていた。

「えっ、ここどこ?」

うろたえる悠は、きょろきょろと大きな目を動かしながら自分の置かれた状況を把握しようとしている。

「落ち着いてください、亥清さん」

巳波はこんな状況でも焦りが表に見えない。ほかの人が緊張しているのを見ると自分は落ち着く、みたいなものだろうか。

「……」

微動だにせず表情も変えないでいるのは虎於だ。なにを考えているのか、その美しい顔から読み取ることは難しい。

「お前ら大丈夫か?」

全員がそこにいることを確認したトウマは、全員の心身を心配する焦りと1人ではないことの安心をにじませた声をかける。

誰一人として状況を理解していないことは明らかで、表に見えるかはともかく全員が不安を覚えている。

状況を把握するためにまわりを見渡してみると、その空間にはベッド、隣にチェスト、そして反対側にはドアがあった。

そして、そのドアの上には垂れ幕がかかっている。

「「〇〇〇〇しないと開かない扉!?」」

「なに?これ……」

「え、俺たち閉じ込められたのか!?」

「というか、ここはどこなんだ……?」

「これは……都市伝説のアレ、ですかね」

「アレ?アレってなに?」

「巳波、何か知っているのか!?」

「そうですねぇ……ひとつ言うならば、この垂れ幕に書かれた課題を達成出来なければこの扉は開かない、というのは恐らく事実です」

「「ええ!?」」

「細かいことはさておき、この〇に入ることがわからなければ困りますねぇ」

「あ、これ関係あるんじゃねぇか?」

トウマが差し出してきたのは1枚の紙。

そこには、理解できない文章が書いてあった。

『やにたれえうしわおちんぼ、むりころぬ”ろんを。まえねほむ”にね”へたと。』

「なにこれ?」

「その辺に落ちてたんだよ。なんか使えるんじゃねぇかな」

「そうですね、狗丸さんにしてはお手柄です。ただ、これだけじゃ読むのは難しそうですね」

トウマに対してなかなかな言いようではあるが、本人はむしろ嬉しそうである。

一方、虎於だけがその紙をじぃっと見つめて考えこんでいる。

「トラ?」

「ちょっと静かにしててくれ」

淡々とした虎於の返事に、おう、とトウマは気後れしつつ、悠、巳波と小さく話す。

「思ったより真剣だった」

「虎於はこれわかるってこと?」

「御堂さんはちゃんと御曹司ですからね、頭はいいはずです」

こそこそしている間に虎於は答えを出したらしい。

「みっしょんをくりあすれば、へやからでられる。ひんとはべっどのした。だ」

「「へ?」」

トウマと悠は虚をつかれたのか、気の抜けた声だ。

「あら、当たっていそうな文言ですね」

「とりあえずベッドの下を見てみれば良さそうだな」

「お、おう!すごいな、トラ!」

「ふっ、まあな」

「じゃあ、見てみるぜ……?」

トウマが恐る恐るベッドの下を覗く。ほか3人は、適度な距離を取ってその様子を見つめる。なんとも滑稽な姿だが、本人たちは真剣だ。

割とすぐに何かを見つけたらしく、手を伸ばすトウマ。そっと一歩下がって距離を取るのは巳波と虎於だ。抜け目ない。

「ん〜……お、箱だ!」

ベッドの下から出てきたのはシンプルな箱。中には、1枚の紙と付箋のついたスマートフォン。

紙には、

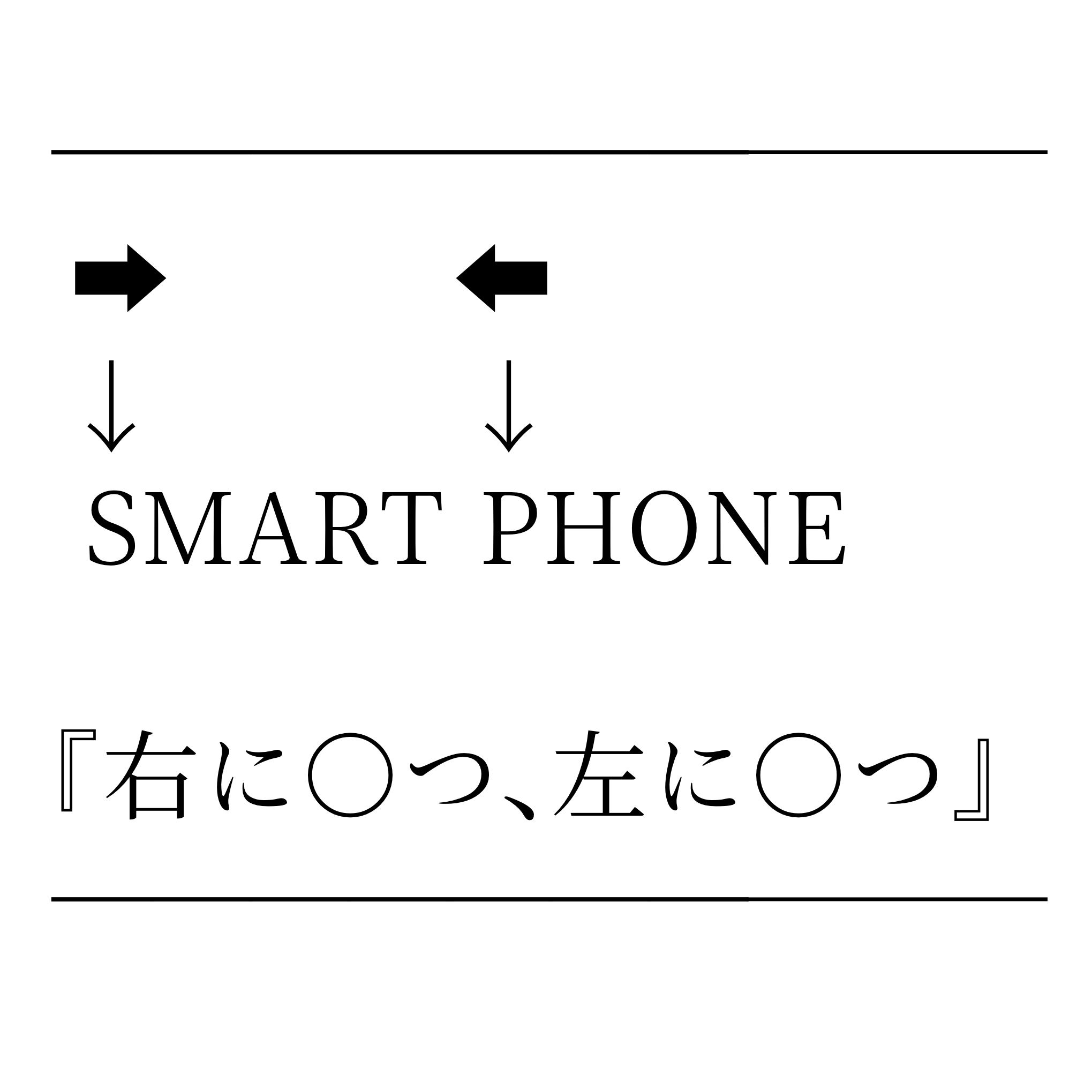

という記載。

付箋には、『水面に写せ』の文字。

「なにこれ……?」

「ほかにはなにも入っていませんね」

「とりあえず……スマホ電源入れてみるか?」

「そうですね。付箋も気になりますが、スマートフォンが1番情報になりそうです」

「じゃ、じゃあつけるよ?」

悠の言葉に覚悟を決めるように3人も頷く。電源ボタンを長押しすると、普通のスマートフォンと同じように画面が明るくなり、ロック画面が表示された。

「ロック画面にも、なにもないですね」

「うん。それにパスワードも必要みたい」

「やはり、この紙の謎を解くしかありませんね」

「だな。つっても、右に〇つ、左に〇つ、ってのも意味わかんねぇけどな」

「ああ、それはこれじゃないか?」

そう言って虎於が指さしたのはベッド脇にあるチェスト……の引き出しについているダイヤルキーだ。

「中にまたなにか入っているんだろう」

「なるほど……!」

「じゃあ解くしかないか!」

「とはいえ、手がかりがシンプルすぎますよね」

「さっきからなかなか骨がある問題が多いな」

「うーん……あ、わかったかも!」

「おっ!まじか、早いなハル」

「へへ……。合ってるかわかんないけど、多分『右に2つ、左に6つ』が答え!」

「とりあえずやってみるか」

いまの状態では開かないことを確かめてから、カチカチ、カチカチカチ……と数を数えながらダイヤルをまわす。そして、指定されただけまわしきると、スっと引き出しを開けられるようになっていた。

「わ、開いた……!」

「すげぇな、ハル!」

「素晴らしいです」

「肝心の中身は、ミュージックプレイヤーと……また紙だな」

「紙にはあるのは楽譜ですね」

「うん、それも五線譜だけ……」

「一応、ミュージックプレイヤーつけてみるか」

「そうだな」

スマートフォンと同様に、ボタンを長押しして画面をつけると、今度は当然のように楽曲の一覧が並んでいた。

「なに……これ?」

「同じやつが作った曲ばかりだな」

「ミナ、この作曲家知ってるか?」

「……多分。見たことのある名前だと思うんですが……」

「五線譜と関係あるのかな?……これ、ヘ音記号なのが変な感じ」

「え?」

「普通、メロディーラインってト音記号の五線譜に書かれると思うんだけど、」

「あっ、わかりました!」

考え込んでいた巳波が、会話に割り込むように声をあげる。

「この作曲家、ヘ音記号の楽譜に暗号を仕込むのを考えた人なんです」

記憶にあるのだろう情報をつらつらと話す巳波。3人は、それを聞きながら紙に書いてある音階を暗号のルールに合わせてみる。

「ソ、♭ド、ラ、♭ミ、#シ、#ド……だから」

「A、I、D、O、R、U……で」

「あい……どる?」

「アイドル、ですね」

「え、どういうこと?」

「次の指示でもなければ、アイドルしないと……っていうのも違和感があるな」

「つっても、文字数は合ってるし、『アイドル』しないと開かない扉……ってのが答えなんじゃないのか?」

「そうですね。でも、アイドルをするって……なんでしょう?」

全員が考え込む沈黙の時間が流れる。だが、これではなにも進まない。

静寂を破ったのはトウマだった。

「あのさ、気になってたんだけど、ミュージックプレイヤーに入ってる曲がさ、そのハイデンさん?以外に2曲あんだよ」

「まあ、見ていませんでした」

「でさ、1曲はオレたちのやつで、もう1個は『ミラーリング』って曲なんだよ。これってなんかのヒントだったりすんのかな?」

「ミラーリング、ですか」

「さっきの『水面に写せ』って指示と似てる気がするが……なにか……」

再び沈黙の時間が流れる……かと思いきや、すぐに虎於自身でなにかに気づいたらしい。

「ああ、そういうことか」

「え?虎於すごくない?どういうこと?」

「悠、そのスマートフォンのロック画面で『3912』って打ってみろ」

「え。う、うん」

「あ、開いた!」

「ロック解除できるとは……」

「中になにか情報がないか探してみるぞ」

「うん」

「あ、これ配信アプリだ」

「配信アプリ?……それだけか?」

「うん。でも……なんかわかりそうな気がする」

「配信アプリで、ですか?」

「うん。……あのさ、ここの扉って多分『アイドルしないと』開かないんでしょ?」

「みたいだな」

「ここには、オレたちの曲と、配信アプリがある。アイドルって、歌って踊ってそれをファンのみんなに届けることなんじゃないの?」

「「あ」」

「配信してみるか!」

「そうですね」

「ああ」

「このアプリ、そのまま配信できそうだよ。置く場所は……ベッドでいっか」

「曲も流せるぞ!」

「画角は……このあたりですね」

「じゃあ、中心はここで……やるか」

「準備できた?配信スタートするよ?」

「おう!」

──ピコン

「誰か見てるー?わかんないけど、いまから1曲披露します」

「じゃあいくぜ!『Bang!Bang!Bang!』」

イントロが流れ、4人のパフォーマンスが始まる。

いつもの、ŹOOĻのアイドルだ。

煽って煽られて、殴り合いみたいな、カッコいいステージ。

気づけば4人もそれに夢中になっていたらしい。目的を忘れて彼らは楽しんでいた。

曲が終わり、へらりと空気が緩んだとき、扉から音がした。

「あっ、」

「えーっと、見てくれてありがとう、バイバイ!」

急いで配信を切りながら、全員で扉に向かう。

固くしまっていたそれは、軽く押すとあっけなく開いた。

「はあ、いったいなんだったんでしょう」

「さあな」

「なんか変だったけど、ちょっとおもしろかったな!」

「トウマは呑気すぎ。でも、悪くなかったかも」

「「はは、そうだな」」

扉を出た4人は白い光に包まれて、現実の世界に戻っていった。

ーーーーーーー

文字数がえらいことになりそうだったので謎解きの解説入れてないです。

後日、解説も合わせた状態で投稿しますが、どうしてその答えになったのか、ぜひみなさまも考えてみてください!